La fotografia ha rappresentato fin dai suoi esordi uno strumento efficace e diretto per l’antropologia, sia nella fase stessa di ricerca che in quella di restituzione al grande pubblico: ha permesso di trasportare le persone in scenari così lontani ed esotici che potevano solo essere immaginati, di mostrare i costumi e i luoghi di popoli totalmente diversi, di dare un volto a quei “selvaggi e primitivi” di cui narravano le opere d’avventura e i romanzi di viaggio di esploratori.

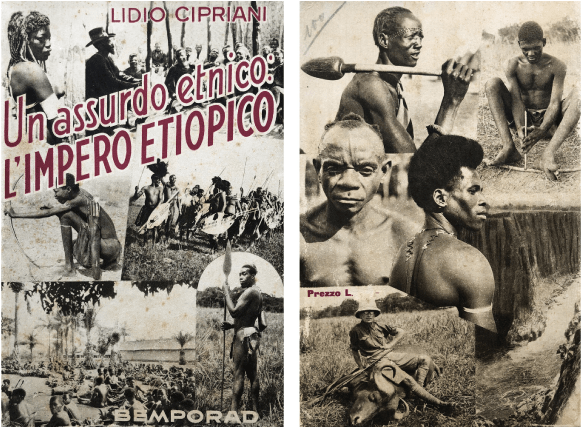

I suoi risvolti erano in sé inevitabilmente razzisti: spesso è stata usata proprio a funzione della cosiddetta frenologia, ovvero lo studio dei tratti somatici volto a provare come la fisionomia delle popolazioni altre, in particolare delle persone di colore, avesse una correlazione con le loro capacità cognitive e comportamentali. Tutto ciò supportava l’idea distorta che tali individui fossero geneticamente inferiori rispetto ai bianchi, e ovviamente dava un pretesto al dominio del colonialismo e al mito del “fardello dell’uomo bianco“. Esempio di ciò sono le fotografie di Lidio Cipriani, esploratore e avventuriero i cui resoconti furono importanti sia per la costruzione del sapere antropologico sia per l’espansione coloniale italiana in Eritrea ed Etiopia.

Lidio Cipriani era un antropologo, fotografo ed esploratore italiano: laureato in Scienze Naturali ma da sempre interessato alla nascente disciplina antropologica, ha viaggiato in lungo e in largo fra Africa e Asia, alla ricerca delle tribù più “bizzare e primitive” da immortalare, nella sua ambizione di classificare le razze umane. Sostenitore della superiorità dell’uomo bianco e della necessità di colonizzare questi popoli, partecipò alla Guerra d’Etiopia e fu tra i firmatari del Manifesto della Razza (gesto che gli costò alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel ’45 una detenzione in carcere). Le sue fotografie al tempo spopolarono nell’ambito della ricerca antropologica, e fornirono ampissimo materiale di ricerca su cui basarsi. Ma esaminate oggi rivelano tutti i preconcetti razzisti e la visione evoluzionista che permeavano la disciplina emergente: uomini fotografati minuziosamente per carpire nei volti ogni tratto somatico “atavico” (ovvero segno di un qualche forma primitiva rimasta simile ai primati); donne raffigurate in modo sessualizzato esasperando il loro corpo nudo. Basti pensare che durante i suoi viaggi Cipriani effettuò anche svariati calchi ai visi delle persone che incontrava, modellando il gesso direttamente sul loro volto per ottenere una collezione di volti umani (oggi custoditi nel Museo di antropologia dell’Università di Padova).

Con l’evoluzione della disciplina, il distacco dalle idee razziste e lo sviluppo tecnologico della fotografia stessa, la pratica di immortalare la ricerca antropologica sul campo è diventata un alleato ormai obbligatorio, raggiungendo addirittura risvolti artistici di bellezza notevole: fare fotografia in ambito antropologico non è più solo strettamente utile alla ricerca accademica, ma è anche espressione artistica sempre più ricercata. Non a caso, fotografi che non appartengono all’ambito antropologico finiscono comunque per rientrarvi, dando spazio a popoli, culture, contesti sociali, pratiche e tradizioni. Ma tali fotografie sono davvero scevre da una visione etnocentrica o occidentale dell’altro? O continuano forse a reiterare alcune rappresentazioni stereotipate ed esotiche? Un altro esempio può essere analizzato nell’opera realizzata dal fotoreporter Franco Pinna con Ernesto De Martino.

Pinna fu uno dei rappresentanti del neorealismo italiano e della blitzphotographie, tanto che divenne fotografo di Fellini. Fu anche fondatore della Cooperativa Fotografi Associati, ispirata alla celebre Agenzia Magnum. Decise di seguire De Martino nelle sue spedizioni di ricerca in Sud Italia, dalle quali venne prodotto nel ’59 il fotolibro “Sila” – con testi dello stesso De Martino – seguito poi nel ’61 da “Sardegna una civiltà di pietra“. Qui non si tratta più di esotiche tribù ai confini del mondo: al contrario soggetti delle sue opere sono piccole realtà contadine di un meridione non così lontano da noi (né nello spazio né nel tempo), ma che in quegli anni aveva suscitato interesse tra antropologi e altri accademici come luogo privilegiato in cui cogliere una dimensione folkloristica e della tradizione ancora “intatta”. Per quanto l’approccio di Pinna non sia minimamente comparabile a quello razzista dei primi tempi dell’antropologia – come quello sopracitato di Cipriani – una quieta riflessione può essere analogamente fatta. Le sue fotografie, alla ricerca di un realismo talvolta crudo e brutale, sembrano reiterare un’immagine del sud Italia come semplicemente arretrato, pittoresco, folklorico, fatto di vecchie donne dal velo nero, uomini in lavoro nella campagna, vecchie casupole in vicoli sporchi, quando quelle realtà erano anche più complesse di tutto questo. D’altronde gli stessi stereotipi che avevano influenzato l’approccio con culture diverse e lontane molto spesso sono stati anche reiterati nei confronti dell’ambito rurale e contadino, visto spesso ancora oggi come luogo di arretratezza e superstizione per eccellenza.

Ancora oggi fotografi di fama internazionale, nella loro ricerca di bellezza e volontà di testimonianza, talvolta sfidano il confine tra fedele rappresentazione e stereotipo. Fin dove abbiamo il diritto di affermare che ciò che stiamo fotografando e rendendo arte sia davvero la realtà che quelle persone vivono, ciò che davvero loro pensano li rappresenti? Basti pensare alla controversia dietro a una delle foto più celebri e osannate della storia, Ragazza afghana di Steve McCurry. Una fotografia che ha fatto il giro del mondo e ipnotizzato migliaia di persone, tanto che l’autore ha deciso di cercare nuovamente la donna ritratta, trovandola, e fotografandola nuovamente in una confronto prima-dopo. Ma la donna stessa in occasione di questa reunion ha dichiarato quanto l’aver immortalato quel momento per lei di grande sofferenza e intimità, averlo usato come forma d’arte, reiterando anche certi stereotipi su come immaginiamo sia quel mondo, l’avesse fatta sentire ancora più impotente. Molte sono state le critiche fatte a McCurry, e questo ci pone nella posizione di rivedere il nostro approccio alla fotografia, soprattutto nell’ambito della ricerca antropologica.

Non possiamo rendere conto di tutte le interpretazioni che una nostra opera può avere per il pubblico, ma cercare di approcciarci nel mondo più aperto possibile, coinvolgendo prima di tutto i soggetti che ne fanno parte, deve essere sempre un aspetto da non sottovalutare.

Rachele Gatto