Il Cineteatro Baretti ha un che di altri tempi: basta entrare per sentire l’odore e percepire l’atmosfera di un modo di andare al cinema che si sta perdendo. Vecchie locandine appese ai muri, palco con le tende, bancone storico, e una curiosa fila di posti con qualche sedia rossa qua là in mezzo alla monotonia del grigio. Sarà anche per questo che è ormai da 10 anni che è la sede di uno dei più importanti eventi di cinema nella città in cui la settima arte è simbolo e orgoglio. Stiamo parlando del Torino Underground Cinefest, rassegna di cinema indipendente, peculiare per il suo programma sempre di ampia gamma.

Quest’anno i temi al centro delle opere presentate erano molto diversi e variegati, ma forse uno li accomuna tutti: la ribellione alla normalità. E non di meno questo tema era al centro del documentario di cui ho fatto visione: “Sogno Matto“, del giovane regista Antonio D’Aquila, che ho avuto il grandissimo piacere di intervistare. La pellicola tratta il tema della salute mentale e degli istituti psichiatrici, luoghi dove alienazione, solitudine e trattamenti al limite della dignità umana hanno causato sofferenze e reiterato lo stigma sociale di chi è considerato “pazzo”. D’Aquila tratta tutto ciò con grande attenzione e sensibilità, portandoci in una realtà molto vicina alla nostra: la Certosa di Collegno, che in passato è stata sede dell’Ospedale Psichiatrico di Torino, uno dei più importanti d’Italia. Mi siedo ad un piccolo tavolino in compagnia di un altro giornalista, nel seminterrato del cinema, circondata da faretti, proiettori e strumenti di ogni tipo ammassati sugli scaffali: l’atmosfera è ideale per parlare di cinema.

Come si sente ad essere ospite di una rassegna di cinema indipendente così variegata, soprattutto nella città di Torino, simbolo per la settima arte?

« Penso sia un’opportunità molto interessante per dare visiblità a lavori che difficilmente riuscirebbero a circolare. Il contesto è molto stimolante, in quanto può essere un nido per un’utenza cinematografica, utile dal punto di vista della platea a portare tematiche interessanti e storie importanti per la cittadinanza, per il quartiere e non solo. Essendo poi molte opere in concorso provenienti dall’estero. »

Forse proprio questa intenzione e ricerca di un cinema impegnato socialmente e attento a contesti peculiari ha portato il regista a dare spazio a una tematica su cui troppo spesso si hanno pregiudizi e stereotipi: la figura del “malato mentale” e dei manicomi come luogo giusto in cui relegare una porzione di società che si decide di non vedere e di non aiutare davvero. Perché non ritenuta “normale“, concetto assai pericoloso e fuorviante. Un grande cambiamento è avvenuto sicuramente con l’istituzione della Legge Basaglia1 nel ’78 e lo smantellamento di queste strutture in cui i pazienti psichiatrici venivano sottoposti a coma farmacologici, isolamento e terapie del tutto inefficienti e degradanti. Ma come dice lo stesso D’Aquila il senso comune nei loro confronti non è cambiato, e queste persone rimangono sempre sole e stigmatizzate.

Come mai ha scelto di raccontare questa storia e questi temi che, sia nel senso comune che nel grande e piccolo schermo, non sono così presenti?

« Mi ci sono ritrovato un po’ immischiato, non ho scelto a tavolino di lavorare su una tematica del genere. All’inizio una prima fascinazione è venuta dall’architettura del luogo, non conoscendo la Certosa di Collegno. Ma non è stato solo questo che mi ha portato a lavorare sul progetto per ben 5 anni: più che altro è stato il coltivare un rapporto con le persone che di lì in poi ho conosciuto, un rapporto che è proseguito parallelamente – e continua a farlo – al film, è soprattutto stare con persone che mi hanno dato tantissimo, che mi hanno aiutato da tanti punti di vista. »

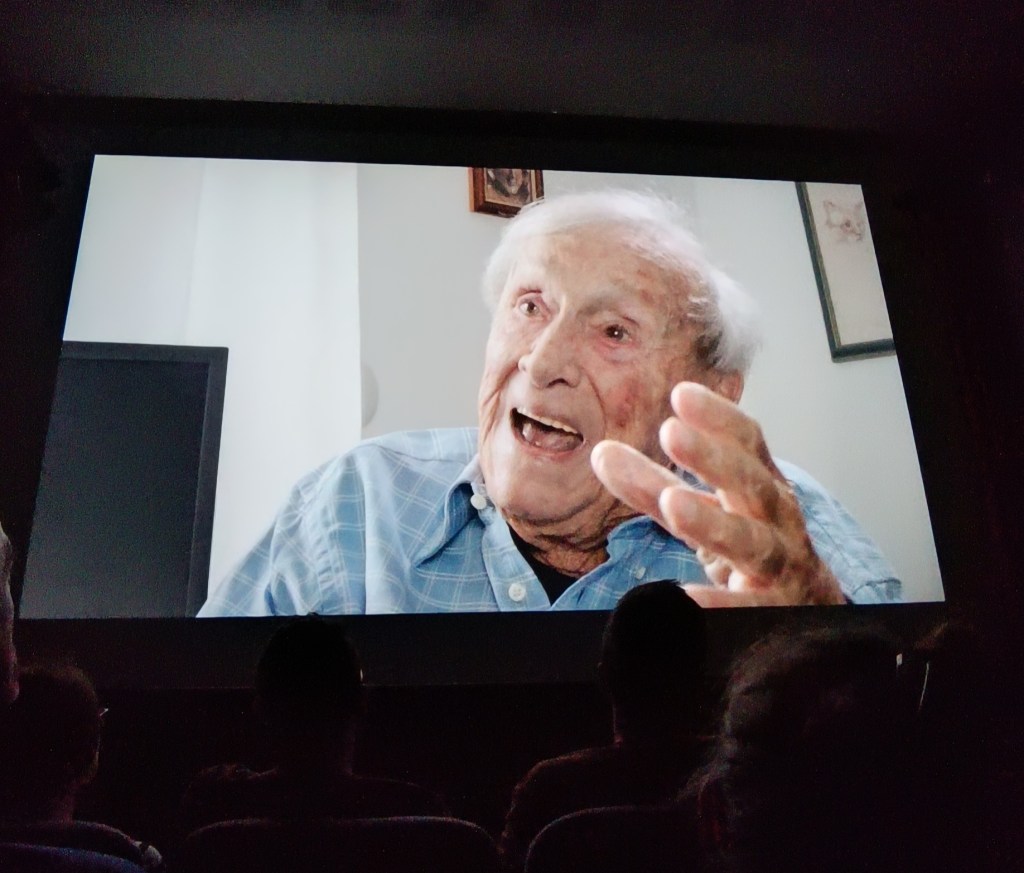

Un documentario quindi che è stato un percorso lungo e complesso nella sua realizzazione, sia per la durata (5 anni, con anche di mezzo la difficoltà del Covid) sia per il profondo coinvolgimento, professionale e umano, che il regista ha vissuto, e che diventa l’elemento di forza di questo film. La preparazione iniziale di D’Aquila sul tema è stata infatti smontata dal suo incontro con un uomo fondamentale nella storia raccontata: Enrico Pascal, uno psichiatra che negli anni ’60 ha lavorato nel manicomio di Collegno, apportando un modo completamente nuovo di approcciarsi coi pazienti. Più personale, più umano, vedendo in loro non dei semplici alienati, delle persone “rotte e anormali”, ma delle persone come tutte le altre, sì sofferenti ma con un loro modo di vedere il mondo, e che meritavano di essere ascoltate. Così si organizzò insieme ad altri responsabili che lavoravano nella struttura, e agli stessi pazienti, in una sorta di collettivo in loro nome, in modo che le loro istanze emergessero, che le loro voci fossero sentite. Una piccola rivolta, ma che è stata tanto grande per molte persone.

Rispetto ad altri prodotti artistici incentrati su queste tematiche, sia nel grande che nel piccolo schermo, come pensa esse siano generalmente affrontate? E come rapporta il suo approccio, molto più personale?

« Parto dal presupposto che più si parla di salute mentale e meglio è: sono così entrato a contatto con questo mondo da essere entrato anche a far parte di un’associazione di cui sono orgogliosamente socio, l’Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali2. Io sono un “outsider” da questo punto di vista, non essendo un tecnico, ma una persona fuori dal mondo terapeutico. Quello che ho intuito però è che appunto di questa tematica più se ne parla e meglio è, perché spesso lo stigma nei confronti del disagio psichico è davvero tanto forte. Si tende a voler accantonare la tematica spesso per paura. Penso alla legge del 1904, con la quale quando una persona era considerata pericolosa per sé stessa e per gli altri era “manicomiabile”. Oggi questa legge non c’è più, ma si sente ancora il peso di queste parole, di questa mentalità. Una paura del diverso. Lo stesso parlare in termini di “malattia mentale” è limitante. Sono stati fatti studi statistici negli anni ’60 sulle persone effettivamente rinchiuse nel manicomio di Collegno: emerse che il 6,7% dei pazienti erano in effetti psichiatrici, il resto erano semplici “esclusi”, per una motivazione o all’altra. Oggi sono ancora tantissimi gli esclusi e rispetto al disagio psichico persiste una paura. »

Il fatto di essere un documentario storico poneva il pericolo di raccontare una realtà e dei problemi sentiti come superati, quando appunto non è così: lo stigma e la discriminazione verso le persone con disagi psichici permane, anzi ora non ha un luogo fisico ma viene istituzionalizzata sotto tante altre forme. Questo continuo confronto e parallelismo nel film tra presente e passato vuole proprio essere funzionale a creare un dialogo e un discorso continuativo e sensato. In più, oltre alla sua personale ricerca e alle interviste fatte, il regista ha voluto arricchire il film di un materiale d’archivio da lui reperito dall’ ASL 3 di Torino così come dallo stesso Pascal. Infine vi sono molte fotografie scattate da Renzo Miglio3 nell’ospedale psichiatrico di Collegno, potentissime nel testimoniare e trasmettere tutta la solutidune e l’incomprensione vissuta da questi individui. Come ci dice D’Aquila « tale selezione era fondamentale affinchè si mantenesse la dignità delle persone, per non rischiare di scadere nella spettacolarizzazione » .

Sento emergere quindi una forte volontà, come ha detto all’inizio, di appello alla cittadinanza dietro questo film. E lo stesso titolo “Sogno Matto” rappresenta un atto di ribellione di persone che sono emarginate e rimangono stigmatizzate.

« Sì, “Sogno Matto” perché una volta era possibile occupare un luogo fisico – il manicomio – per protare avanti la porpia lotta, come ha fatto Pascal con tante altre persone. Oggi è difficile dal mio punto di vista riuscire a sensibilizzare le persone, a cambiare davvero le cose. Dal mio canto oggi sono contento di portare questo mio lavoro. Quindi “Sogno Matto” perché è complesso e utopico pensare che possano cambiare le cose. Però già solo il fatto di aver intrapreso questo percorso, aver portato tante persone vicino al film, aver fatto conoscere questa realtà è stato importante e utile, non solo per me e per le persone coinvolte. »

Visto il tema così intimo e profondo, essere così coinvolto personalmente, come lo è stato lei, quanto è stato utile e quanto invece è diventato un ostacolo, se lo è stato?

« Forse sono così coinvolto da non riuscire a capire quanto sia stato un vantaggio o un ostacolo. Da una parte c’era il film e dall’altra i problemi della vita, mia e delle persone con cui avevo a che fare. Nel momento in cui qualcuno aveva un problema di tipo fisico o psichico – impossibili in realtà da scindere – il film parallelamente andava avanti. A livello di coinvolgimento per me è stato un percorso terapeutico, non nel senso diagnostico, ma nel senso di star bene. Ho fatto questo film per star bene, per passare tempo con queste persone e perché anche sentivo una forte responsabilità rispetto a queste storie e testimonianze che stavo raccontando. »

Proprio per la serietà e la responsabilità sentita verso le persone con cui si è interfacciato e verso le tematiche stesse, D’Aquila ha optato per un approccio fortemente etico e dedito all’ascolto: approccio da cui tutti dovremmo imparare. La sua più grande preoccupazione, come da lui stesso detto, era « non avere presunzione del taglio delle storie e in ciò che veniva raccontato. » Perciò è stato fondamentale porsi nella posizione di dover capire, ascoltare, vivere e osservare le persone su cui stava indagando e con cui ha finito per stringere un rapporto profondo. Un attenzione e una delicatezza che emergono nel film nei dialoghi con loro, negli sguardi, nei silenzi, nelle lunghe riprese di riflessi, di vuoti, di paesaggi e volti, che da un’amara tristezza cambiano in un sprazzo di luce e di speranza. Un speranza e una fiducia che questa porta aperta all’ascolto di chi la società vuole rinnegare rimanga aperta e possa raggiungere più persone possibili.

Rachele Gatto

Ringrazio il regista per la disponibilità e la sincera genuinità con cui mi ha parlato della sua opera, che è stata – e continua ad essere – per lui soprattutto un’esperienza intimamente personale.

NOTE E RIFERIMENTI

Fonti immagini nell’articolo: Comunicato Stampa del Torino Underground Cinefest 2023